Erste touristische Erschliessung

Dank des imposanten Panoramas und der greifbaren Gletscher zog der Ort bereits ab Ende des 18. Jahrhunderts von den Alpen begeisterte Fremde, vor allem Engländer, an. Der eigentliche Durchbruch des Alpinismus folgte Mitte des 19. Jahrhunderts; einheimische Bergführer erstiegen mit englischen Bergsteigern die Gipfel des Finsteraarhorns (1812), des Wetterhorns (1854), des Eigers (1858), des Schreckhorns und des Fiescherhorns (1862). Ursprünglich gewährte das Pfarrhaus oder Privatpersonen den Reisenden Unterkunft.

Der Grindelwalder Tourismus begann sich im 18. Jahrhundert zu entwickeln, das erste Hotel «Schwarzer Adler» wurde 1820 eröffnet, die erste Strasse folgte 1860. Als erster Kurort im Berner Oberland öffnete sich Grindelwald 1888 auch dem Winterbetrieb. Attraktionen waren Schlittenfahrten, Curling, Schlittschuh- und Skilaufen. Später folgten Bobfahren und Eishockey. 1890 kam es zur Betriebsaufnahme der Berner-Oberland-Bahn. Die Hotellerie wuchs zwischen 1889 bis 1914 von 10 Hotels auf deren 33. Die erste Zahnradbahn (Wengernalpbahn) auf die Kleine Scheidegg wurde 1893 eröffnet und 1912 bis aufs Jungfraujoch verlängert; zahlreiche SAC-Hütten wurden für die Bergtouristen erstellt. Nach längerer Krise infolge der Kriege und der Weltwirtschaftskrise setzte nach 1945 der Tourismus wieder kräftig ein.

Es entstand nun auch eine ausgeprägte Parahotellerie (Chalets, Heim-, Lagertourismus, Campingplätze). Ein weites Wander- und Skigebiet wurde mit Sesselbahnen (First 1947, Männlichen 1978), Skiliften, Autobuslinien und Berggaststätten erschlossen. Heute ist Grindelwalds Wirtschaft zu über 90% auf den Tourismus ausgerichtet. Der grosse Brand von Grindelwald Am 18. August 1892 brannten ausgehend vom Hotel Bär am heutigen Busparkplatz 44 Wohnhäuser und 72 weitere Gebäude inklusive des neuen Bahnhofsgebäudes nieder, das alte Ortszentrum um Gydisdorf blieb aber verschont, da der Funkenflug durch starken Föhn in talwärtige Richtung stattfand und es bis in den Ort Schwendi zu Bränden kam. Innert zwei Stunden wurden so 412 Einheimische obdachlos. Aus der Brandkatastrophe wurden Lehren gezogen: Die Feuerwehr Grindelwald wurde neu organisiert, zudem baute man im ganzen Tal verstreut weitere Feuerweiher als Wasserreserven. Bald darauf erhielt die Dorfkirche eine neue Glocke zum Gedenken an die Katastrophe. Sie wird heute noch benutzt.

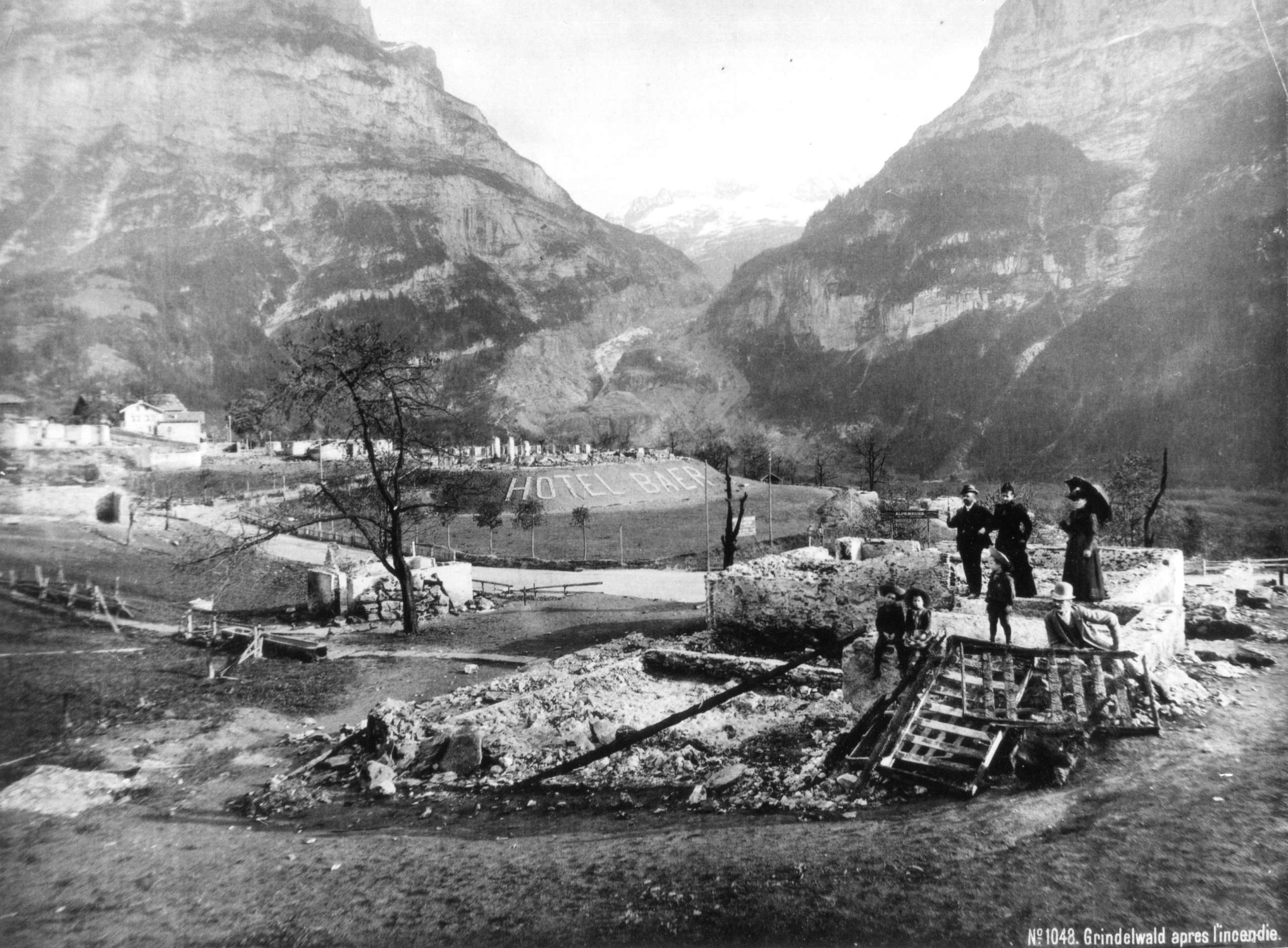

Der grosse Brand von Grindelwald

Am 18. August 1892 brannten ausgehend vom Hotel Bär am heutigen Busparkplatz 44 Wohnhäuser und 72 weitere Gebäude inklusive des neuen Bahnhofsgebäudes nieder, das alte Ortszentrum um Gydisdorf blieb aber verschont, da der Funkenflug durch starken Föhn in talwärtige Richtung stattfand und es bis in den Ort Schwendi zu Bränden kam. Innert zwei Stunden wurden so 412 Einheimische obdachlos. Aus der Brandkatastrophe wurden Lehren gezogen: Die Feuerwehr Grindelwald wurde neu organisiert, zudem baute man im ganzen Tal verstreut weitere Feuerweiher als Wasserreserven. Bald darauf erhielt die Dorfkirche eine neue Glocke zum Gedenken an die Katastrophe. Sie wird heute noch benutzt.

Erstbesteigung Eigernordwand

Der Eiger gehört zu den geschichtsträchtigsten Bergen der Alpen – berühmt wurde die Nordwand vor Allem durch dramatische Aufstiege und Kletterpartien. Die Wand ist über 1800 Meter hoch, der Gipfel des Berges liegt auf 3967 Metern über Meer. Bei den ersten zwei Besteigungsversuchen in den Jahren 1935 und 1936 starben alle Alpinisten.

Zu dieser Zeit erhielt die Eigernordwand auch den Namen «Mordwand». 1938 gelang der deutsch/österreichischen Vierer¬seilschaft um Heinrich Harrer († 2006), Fritz Kasparek († 1954), Andreas Heckmair († 2005) und Ludwig Vörg († 1941) die Erstbegehung, welche mehr als drei Tage dauerte. Mittlerweile führen mehr als 30 untereinander verbundene Routen durch die Wand, deren Begehung die Beherrschung exzellenter Kletterkenntnisse erfordert.

Heute gelingt es Spitzenalpinisten, die Nordwand bei günstigen Witterungsbedingungen innerhalb weniger Stunden zu durchsteigen. Seit November 2015 liegt der Free Solo-Rekord über die Heckmair-Route bei 2:22:50 Stunden (Stand 2024), bis heute gehalten von dem Schweizer Extrembergsteiger Ueli Steck († 2017).

Bau der Jungfraubahn

Der Bau der Jungfraubahn stellt ein Pionierwerk in der Erschliessung der Alpen dar. Schritt für Schritt kämpfen sich die Bauarbeiter durch Eiger und Mönch bis zum Jungfraujoch vor. Im August 1893 fasst der Schweizer Unternehmer Adolf Guyer-Zeller bei einer Wanderung den Entschluss, eine Bahn von der Kleinen Scheidegg auf die Jungfrau zu bauen. Im Dezember 1894 erhält Guyer-Zeller die Baukonzession, im Juli 1896 erfolgt der Baustart. Nach gut zwei Jahren nimmt im September 1898 die erste Teilstrecke den Betrieb auf. Dabei lädt Guyer-Zeller zu einer prachtvollen Eröffnungsfeier ein und gewinnt dadurch neue Aktionäre, welche den Weiterbau garantieren. Trotz vielen Herausforderungen gelingt im Februar 1912 der Durchbruch: Das Jungfraujoch ist durchschlagen. Nur fünf Monate später, 16 Jahre nach Baubeginn, fährt der erste, festlich geschmückte Zug mit geladenen Gästen die 9,3 Kilometer lange Strecke hoch. Auf dem Jungfrauplateau feiert die Gesellschaft das grandiose Werk vor grosser Kulisse und mit nicht minder grossartiger Aussicht. Jungfraujoch – Top of Europe, der Höhepunkt aller Hochgebirgsreisen und höchster Bahnhof Europas, ist geboren.

Velogemel

Vor 100 Jahren war es für die Talbewohner von Grindelwald nicht so einfach, sich im tiefen Schnee fortzubewegen. Auf Strassen und Wegen wurde keine Schneeräumung vorgenommen. Dem gehbehinderten Christian Bühlmann war es zu mühsam, den Weg vom Dorf nach Hause zu Fuss zurückzulegen. Während er im Sommer ein Fahrrad benutzen konnte, überlegte er, wie er dieses Prinzip auf einem Schlitten anwenden könnte. 1911 fertigte es sich ein Schneefahrrad an, das ihn auf ebenen und abwärts führenden Strecken rascher ans Ziel bringen sollte – den Veloschlitten. Ein hölzernes Gestell mit zwei Kufen, vorne durch eine Lenkstange steuerbar, erlaubte ihm sitzend mittels Beinbewegungen und Abstossen mit den Schuhen ein einfaches Vorwärtskommen. Für den Rahmen verwendete er Eschenholz, für die Kufenhalterung, den Lenker und den Sattel Ahorn. Zwei Schmiede in Grindelwald stellten die Kufen her.

Noch im selben Jahr reiste Bühlmann nach Bern und liess seinen «einspurigen Lenksportschlitten» patentieren.

In Anlehnung an das Grindelwalder Dialektwort „Gemel“ für Schlitten, nannten die Einheimischen den Veloschlitten bald „Velogemel“. Der Velogemel ist ein exklusives Grindelwalder Vehikel. Seit 1996 wird in Grindelwald jährlich eine Weltmeisterschaft im Velogemel-Fahren ausgetragen.

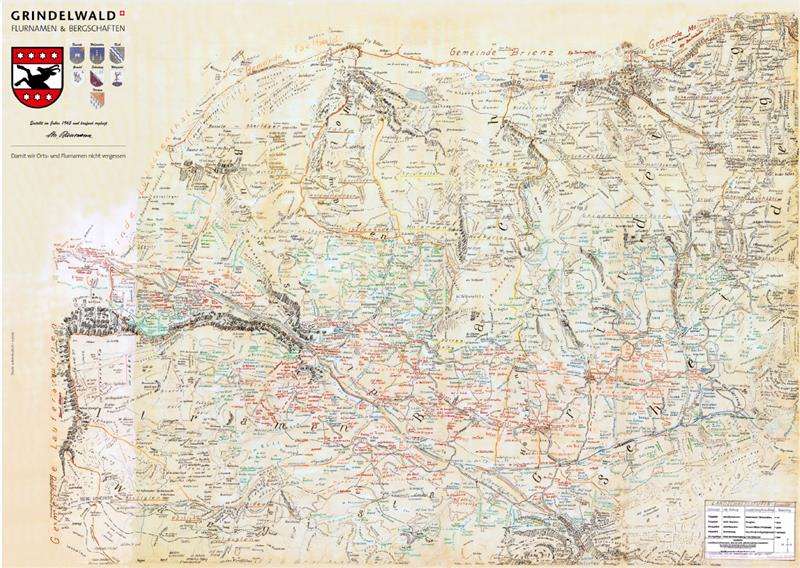

Die sieben Bergschaften

Grindelwald ist in sieben Bezirke, sogenannte «Bergschaften» eingeteilt. Die Bergschaften existieren heute nach Gesetz als öffentlich-rechtliche Körperschaften.

Beginnend in Burglauenen sind es die Bergschaften Bussalp, Holzmatten, Bach, Grindel, Scheidegg (sonnseitig). Schattseitig folgen Wärgistal und Itramen.

Zu jeder Bergschaft gehört eine Alp gleichen Namens, welche genossenschaftlich bewirtschaftet wird. Das Wesen dieser Genossenschaften ist in seinen Grundzügen mehr als ein halbes Jahrtausend alt (Taleinungsbrief aus den Jahren 1404/1538, neuste Fassung aus dem 2002) und hat sich bewährt.

Pro Bergrecht muss auf der Alp Zaun erstellt werden, welcher alle 20 Jahre nach Losentscheid frisch aufgeteilt wird. Die Zäune trennen Privatland (Vorsassen) von der Alp, unterteilen die Läger und verhindern das Beweiden von gefährlichem Gelände.

Das Alpgebiet umfasst rund 60km2 des 171km2 gesamten Gemeindegebietes. Zieht man die unproduktiven Bergregionen ebenfalls in Betracht, entspricht das Alpgebiet rund zwei Dritteln der nutzbaren Fläche. Die Alphütten sind grösstenteils in Privatbesitz und nicht im Grundbuch eingetragen, der Boden gehört aber der Bergschaft. Sie können nicht zweckentfremdet werden. Die jeweilige Bergschaft hat immer das Vorkaufsrecht. Auch heute noch unterliegen die Alpfahrtsvorschriften weitgehend dem Taleinungsbrief.

Die Geschichte der Firstbahn

Die Geschichte der Firstbahn in Grindelwald reicht bis in die 1930er Jahre zurück. Ursprünglich war der Bau einer Standseilbahn geplant, doch diese Idee wurde durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die Generalmobilmachung der Schweiz gestoppt. Während des Krieges entwickelte die Ludwig von Roll’schen Eisenwerke AG ein neues System für Bergbahnen, das später zur Grundlage für die Sesselbahn wurde.

Nach dem Krieg begann der Bau der Sesselbahn. Die Konzession dafür wurde im September 1946 erteilt, und die Arbeiten schritten schnell voran. Im Dezember 1946 wurden die ersten beiden Sektionen, Grindelwald-Oberhaus und Oberhaus-Bort, fertiggestellt. Weitere Sektionen, Bort-Egg und Egg-First, folgten Anfang 1947. Die offizielle Einweihung fand im Juni 1947 statt.

Die erste Sesselbahn stiess aufgrund ihrer Pionierrolle auf verschiedene technische Herausforderungen, darunter Verschleiss und Terrainrutschungen, die durch innovative Lösungen wie verschiebbare Stahlmasten gemeistert wurden. In den 1980er Jahren wurde ein umfassendes Ausbaukonzept entwickelt, das schliesslich zur Erneuerung der Anlage führte. Die Bauarbeiten für die neue 6er-Gondelbahn begannen im Juni 1990, und bereits im November 1991 wurde die moderne Gondelbahn in Betrieb genommen.

Die heutige Firstbahn (Stand 2024), die aus Sechsergondeln besteht und bis zu 1200 Personen pro Stunde transportieren kann, verbindet Grindelwald mit Bort, Schreckfeld und First. Sie hat sich zu einem wichtigen Bestandteil des Tourismus in der Region entwickelt und bietet zahlreiche Ganzjahresattraktionen wie den First Cliff Walk, First View, den First Flieger, den First Glider sowie Mountain Carts und Trottibikes im Sommer.

Der Wetterhornaufzug

Der Wetterhornaufzug bei Grindelwald wurde im Juli 1908 eröffnet und stellte die erste öffentliche Luftseilbahn für den Personenverkehr der Schweiz dar. Mit einer 116-prozentigen Neigung war die Bahn eher ein Aufzug als eine Luftseilbahn. Daher der Name «Wetterhornaufzug». Die Gemeinde Grindelwald sah darin eine hervorragende Touristenattraktion und unterstützte den deutschen Ingenieur Wilhelm Feldmann in finanzieller Hinsicht und stellte das Land zur Verfügung. Die Strecke verlief über die mittlerweile abgeschmolzene Zunge des Oberen Grindelwaldgletschers hinweg. 5 Schweizer Franken kostete die ca. 8-minütige Fahrt – für damalige Verhältnisse ein Vermögen.

Unterhalb des Pfades zur Glecksteinhütte steht heute noch die Ruine der Bergstation «Enge», eine Nachbildung der Kabine befindet sich beim Hotel Wetterhorn (Stand 2024). Eigentlich war geplant, mit der Seilbahn drei weitere Abschnitte bis zum Gipfel des Wetterhorns, der auf 3692 m ü.M. liegt, zu erschliessen. Mit dem Beginn des ersten Weltkriegs 1914 kam jedoch das Ende des Wetterhornaufzugs.

Die fehlenden Touristen versetzten der ersten Luftseilbahn der Schweiz den Todesstoss. Die Konzession, die für 20 Jahre ausgestellt worden war, wurde nie erneuert. Als ein Felssturz die untere Station der Bahn zerstörte, war das Kapitel Wetterhornaufzug endgültig Geschichte.

Marmorbruch und Eis-Export

Marmorbruch

Um 1730 wurde Grindelwalder Marmor in der Stirnregion des Unteren Grindelwaldgletschers entdeckt und 1740–1760 abgebaut, anschliessend überdeckte der vorrückende Gletscher das Vorkommen wieder. Der abgebaute Marmor wurde im 18. Jahrhundert zu Möbelplatten und Kamineinfassungen verarbeitet. Nach einer über hundertjährigen Pause gab der Gletscher das Vorkommen wieder frei und ermöglichte den Abbau 1867–1903 erneut. Danach wurden nur noch vereinzelt Blöcke aus dem Steinbruch abtransportiert. Aus der letzten Abbauphase stammen einige repräsentative Stücke, die man für die Innenausstattung des Schweizer Parlamentsgebäudes verwendete, ansonsten kam die Steingewinnung in Grindelwald nicht zum Florieren, was vor allem von den hohen Abbaukosten herrührte.

Eis-Export

Der Untere Grindelwaldgletscher floss um 1850 vom heutigen Eingang der Gletscherschlucht noch etwa 500 m in Richtung Grindelwald Grund. Er war der einzige Alpengletscher, der bis unter 1000 m ü. M. hinab reichte. 1863 erhielt die Berner Firma Schegg & Böhlen eine Konzession zum kommerziellen Eisabbau. Daraufhin wurde eine Strasse von Grindelwald Grund bis an die Zunge des Gletschers gebaut. Die Eisblöcke wurden nach Interlaken zur Bödelibahn gefahren und als Kühlmittel bis nach Paris exportiert. 1864 wurden beispielsweise 17’473 Zentner Eis abgebaut. Mit den aufkommenden Kühlaggregaten und dem Ersten Weltkrieg endeten 1914 der Abbau und Export des Gletschereises.

Bau der V-Bahn

Mit der Gesamteröffnung der V-Bahn im Dezember 2020 sind die Jungfraubahnen in ein neues Zeitalter aufgebrochen. In acht Jahren entstanden zwei Seilbahnen, ein neuer Anschluss an den öffentlichen Verkehr, ein Parkhaus sowie ein Terminal als Talstation und eine moderne Bergstation mit Anschluss an die historische Jungfraubahn, welche im Zeitraum von 1896–1912 erbaut wurde. Die Realisierung der Projekte gelang dank grosser Ausdauer, Hartnäckigkeit und viel Geduld.

Im Dezember 2019 konnten bereits die neue Männlichenbahn, der erste Teil des Terminals und die neue BOB-Station ihren Betrieb aufnehmen. Parallel dazu gingen die Arbeiten in Grindelwald Grund und am Eigergletscher weiter. Seit Dezember 2020 bringt zudem die schwerste und modernste 3S-Bahn der Welt, der «Eiger Express», die Gäste vom Grindelwald Terminal in nur 15 Minuten zur neuen Station Eigergletscher. Die eindrückliche Fahrt in Kabinen mit 26 Sitzplätzen führt vorbei an der weltbekannten Eigernordwand. In der neuen Bergstation Eigergletscher können die Gäste direkt auf die Jungfraubahn Richtung Jungfraujoch umsteigen.

Die V-Bahn sichert mittel- und langfristig die erfolgreiche touristische Zukunft der gesamten Jungfrau Region als attraktive Ganzjahresdestination im Schweizer Tourismus.